○玉東町養育支援訪問事業実施要綱

令和元年7月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2の規定に基づき、乳幼児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当と認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅を訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的に、養育支援訪問事業(以下「本事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は玉東町とする。ただし、町は事業の全部又は一部を前条の目的を達成するために本事業の実施について支援者の派遣について適切に業務のできる事業所等(以下「事業所等」という。)に委託することができる。

(通称名)

第3条 本事業の通称名は安心子育て訪問事業(以下「訪問事業」という。)とする。

(対象者)

第4条 本事業の支援対象は、乳児家庭全戸訪問事業等により把握した町内に居住する妊産婦又は児童のいる家庭であって、町長が訪問による支援が必要と認めた、次に掲げるような一般の子育て支援サービスを利用することが難しい状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む)を対象とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 多子世帯、養育者が遠方出身、障がいや介護を要するなど人が居る等、育児協力が得にくい家庭

(5) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が要と認められる家庭

(6) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳~5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(7) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(8) その他、特に支援が必要と認められる者

(訪問支援員)

第5条 町長は、訪問支援員を支援計画に定めた期間に派遣するものとする。

2 訪問支援員は、1回につき2時間以内支援を行うものとする。ただし、支援の回数及び時間は、状況に応じて実施主体へ状況を報告、指示のもと変更できるものとする。

(1) 育児及び家事等の支援は、子育て経験者、保育士、ヘルパー等が行う。

(2) 養育上でより支援が必要な児童等、複雑な問題を抱えている家庭に対する具体的技術指導等は、保健師、助産師、看護師、社会福祉士、保育士、心理士、養育支援員等が行う。

(支援内容の決定)

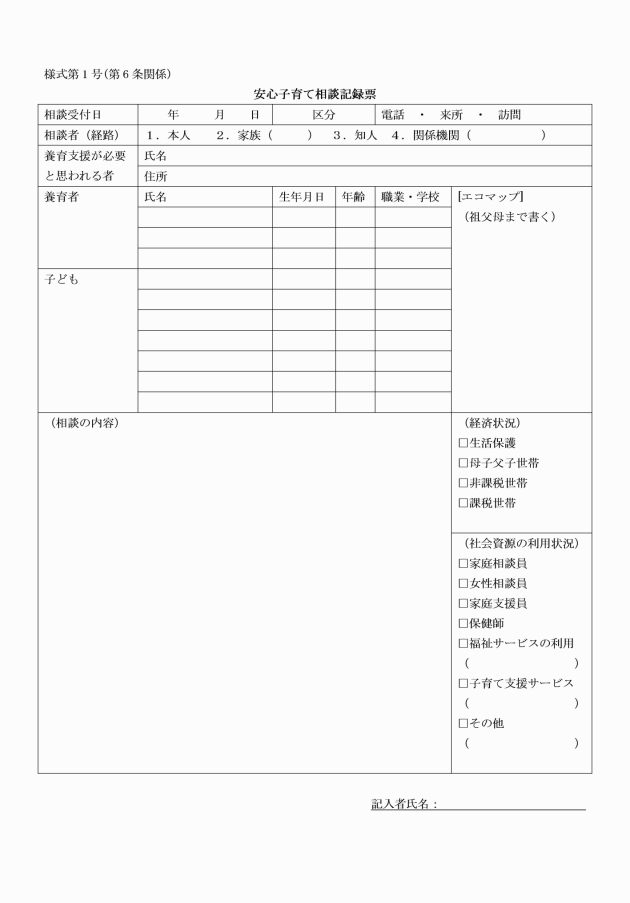

第6条 支援対象者に対する支援内容については、要保護児童対策地域協議会の調整機関(保健こども課)において、支援家庭に関する情報を把握し安心子育て相談記録票(様式第1号)を作成し、ケース検討会議を開催し必要な支援内容を決定する。

2 訪問支援の実施者は、調整機関において決定した支援内容、方法、スケジュール等の支援計画に基づき訪問支援を実施する。

(支援内容)

第7条 対象家庭を訪問し、次に掲げる内容を実施する。

(1) 専門的相談支援型

ア 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

イ 産褥期の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(2) 育児家事支援型

0歳児の保護者で積極的な支援が必要と認められる育児不安にある者や精神的に不安定な状態等で支援が特に必要な状況に陥っている者に対して、自立して適切な養育を行うことができるようになることを目指し次に掲げる支援を行う。ただし、申請1回につき3ヵ月間10回までを限度とし、支援時間数は1回2時間以内とし、1日2回までとする。

ア 食事の準備及び片付け

イ 衣類の洗濯

ウ 居室等の掃除、整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ その他、必要な育児技術の提供及び家事援助とする。

(3) 家庭養育支援型

食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあり、定期的な支援や見守りが必要な在宅支援家庭、施設の退所等により児童が家庭復帰した後の家庭など生活面に配慮したきめ細やかな支援が必要とされた家庭に対して、中期的に関係機関と連携して適切な児童の養育環境の維持・改善及び家庭の養育力の向上を目指し、一定の目標・期限を決定した上で指導・助言等の支援を行う。

ア 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善(家事指導を含む)や児童の発達保障等のための相談・支援

イ 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(利用申請)

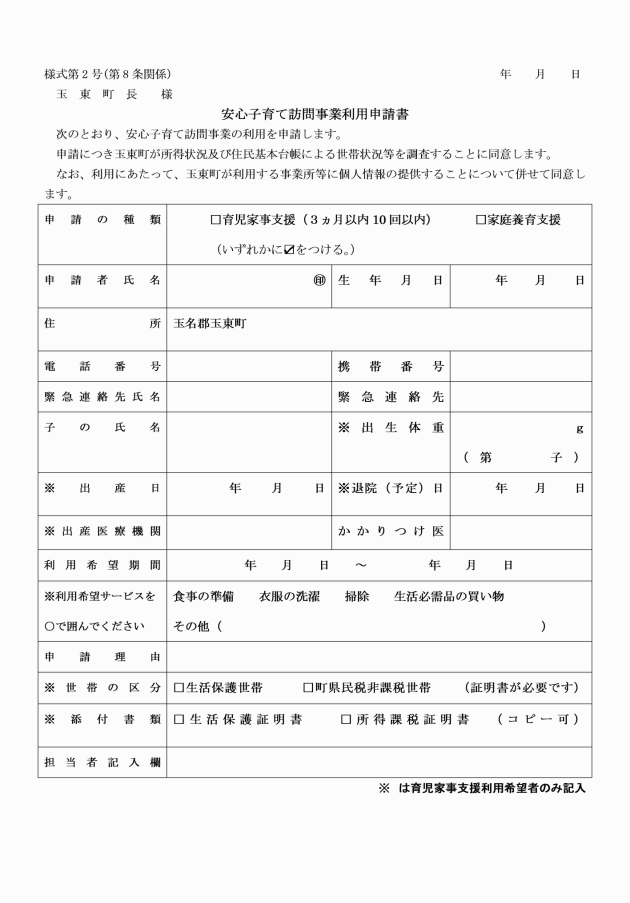

第8条 育児家事支援型を利用しようとする者は、原則、安心子育て訪問事業利用申請書(様式第2号)(以下「様式第2号」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、専門的相談支援型及び家庭養育支援型については、その限りではない。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び当該年度(4月及び5月に利用する場合は前年度)の町県民税が非課税世帯(以下「町県民税非課税世帯」という。)については、町長にそれを証する書類を提出しなければならない。

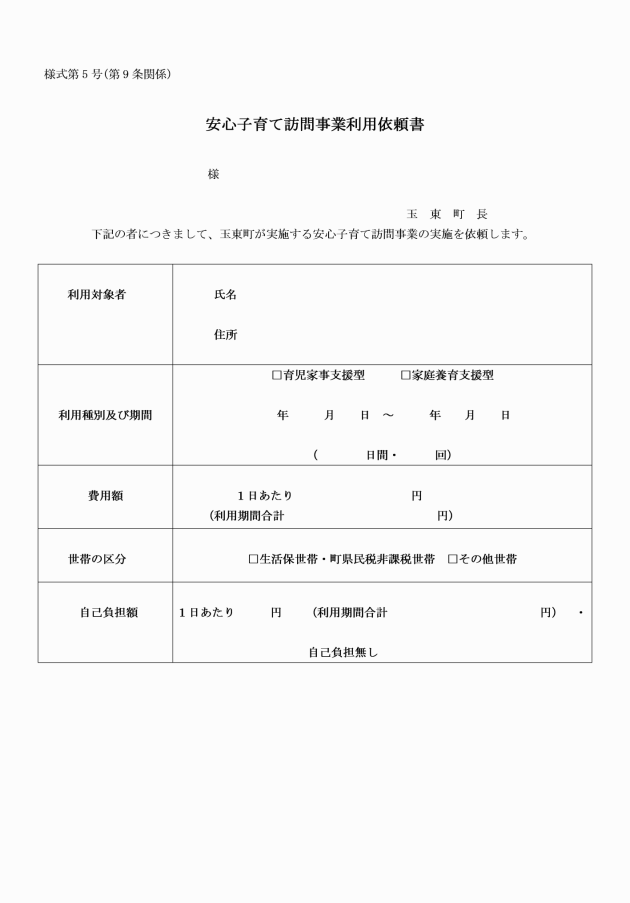

(利用承認及び通知)

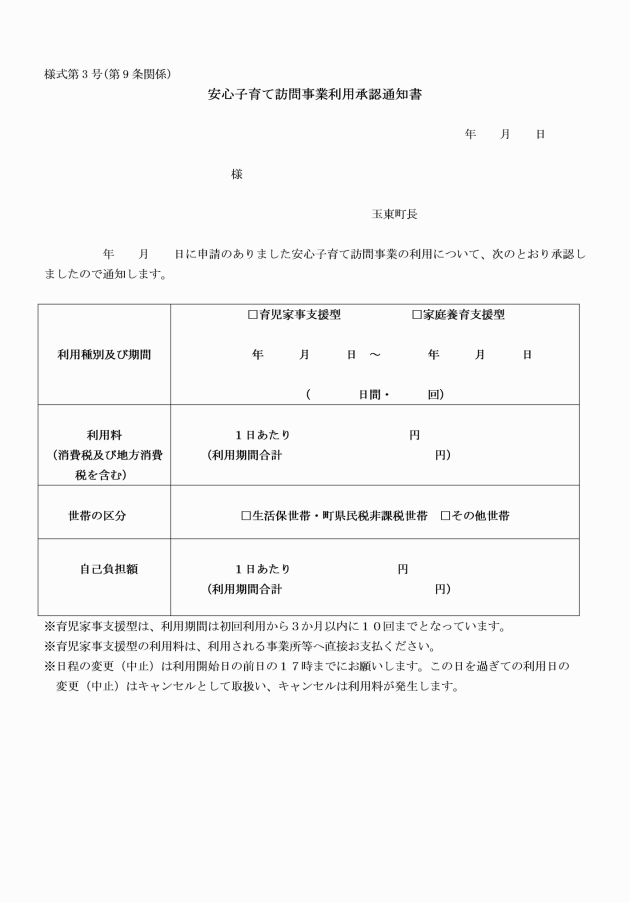

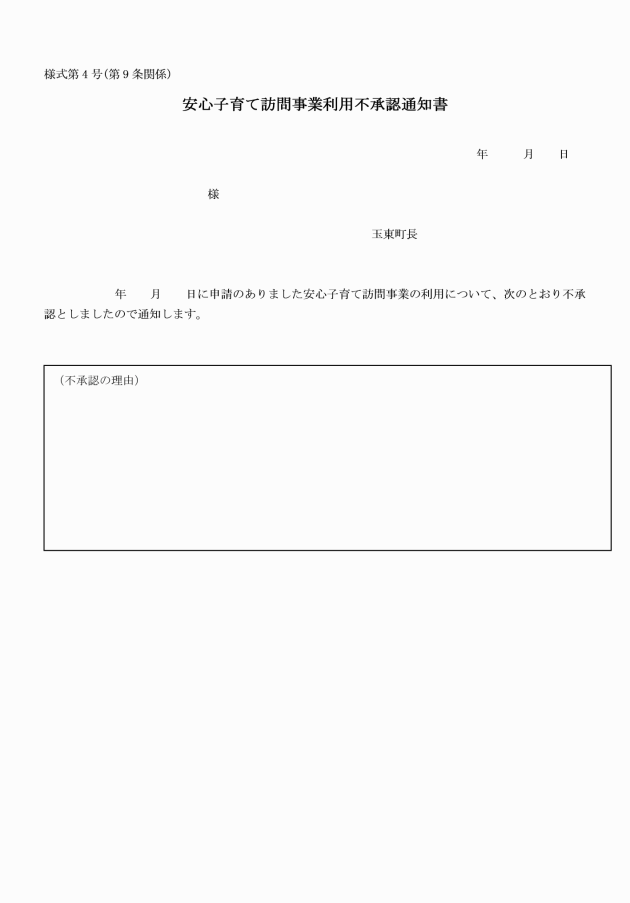

第9条 町長は前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の家庭の養育状況及び関係者の支援状況等を調査し利用の適否を審査し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。

(自己負担額)

第10条 育児家事支援型の利用者は、当該サービスに要する費用の一部を負担しなければならない。負担する費用は、利用者の属する世帯の所得に応じ別表第1により算出する。

2 自己負担額は事業所等に対し、直接支払うものとする。

3 利用に際し発生する交通費等の必要経費については、事業所等が別途実費徴収するものとする。

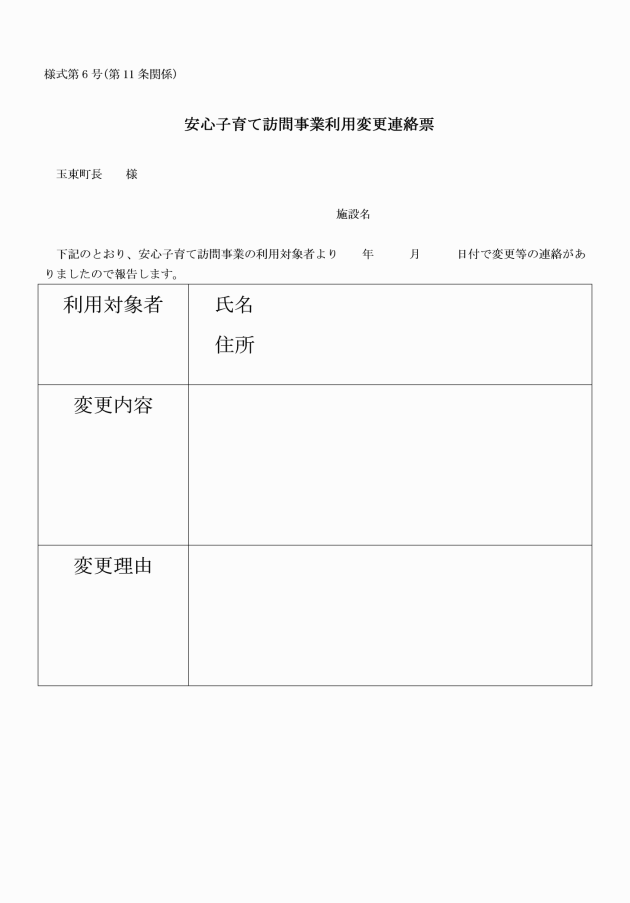

(変更の申請等)

第11条 第9条の規定により、承認を受けた利用種別及び期間について申請した事項に変更が生じた場合、利用者は、速やかに事業所等に連絡しなければならない。

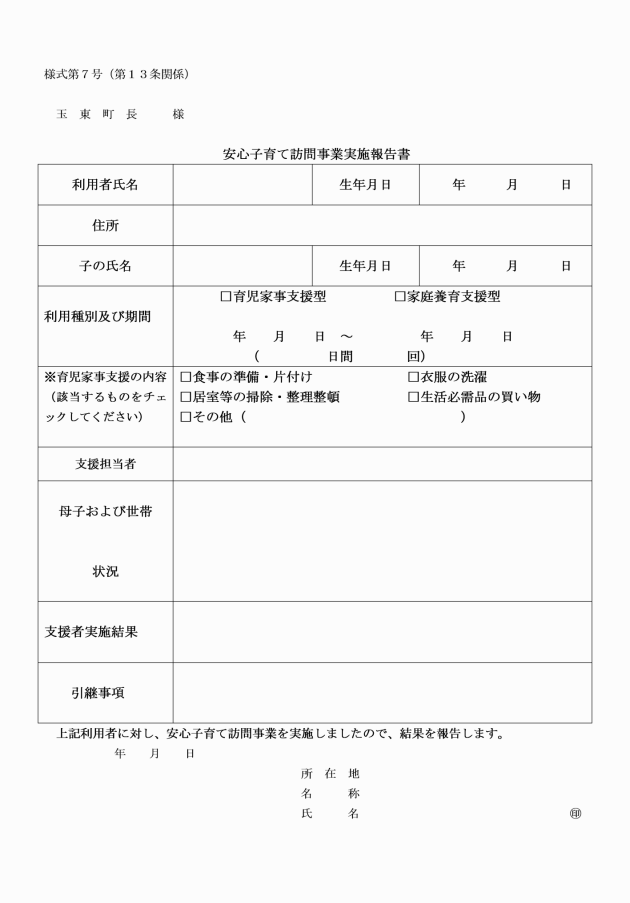

(実施報告及び委託料の請求等)

第13条 事業所等は本事業を実施した翌月月末までに、その月分の安心子育て訪問事業実施報告書(様式第7号)を作成し、町長に報告するものとする。

(委託料の支払い)

第14条 町長は、報告書の内容を審査し適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に第12条の規定により決定した額を委託料として事業所等に支払うものとする。

(記録の整備等)

第15条 町長は本事業の適正な実施を確保するため事業に関する事項を記録し、5年間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第16条 本事業を実施するに当たっては、利用記録の漏えいを防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び玉東町個人情報保護法施行条例(令和5年玉東町条例第2号)に基づき、必要な個人情報対策を講じ、遵守するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が定める。

附則

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和5年告示第108号)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

附則(令和6年要綱第35号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第10条、第12条関係)

サービス種別 | 世帯種別 | 自己負担額 (1回あたり2時間まで) |

専門的相談支援型 | ||

家庭養育支援型 | ||

育児家事支援 | 一般世帯 | 費用額の1/4 500(円) |

町県民税非課税世帯 | 0(円) | |

生活保護世帯 |

別表第2(第11条、第12条関係)

利用日の前日の17時までに連絡がなく、利用変更・中止した場合の自己負担額 | 500(円) |

別表第3(第12条関係)

育児家事支援型及び家庭養育支援型にかかる委託料 | ||

平日 午前8時~午後5時の委託料 | 午前7時~午前8時、午後5時~午後8時、土曜、日曜日、祝日の委託料 | 事務経費の委託料 |

訪問1回につき1,000円に加え基本料を1時間あたり1,000円とし、1時間を超えた場合は10分毎に170円ずつ加算する。 | 訪問1回につき1,000円に加え基本料を1時間あたり1,200円とし、1時間を超えた場合は、10分毎に200円ずつ加算する。 | 訪問活動以外の事務にかかる経費を1時間につき762円とし10分毎に127円ずつ加算する。 |